Que savoir ?

Suivre Valéry ? Philosopher = savoir ce qu'on sait.

« Chaque homme sait une quantité prodigieuse de choses qu'il ignore qu'il sait. Savoir tout ce que nous savons...Cette simple recherche épuise la philosophie. » Valéry.

Premières réactions : s’occuper du texte et ne pas vouloir trouver trop vite une solution.

Analyse :

Non pas : savoir qu’on ne sait pas

(cf. Socrate ; « la seule chose que je sais c’est que je ne sais pas. »)

Ici, c’est savoir quelque chose, mais ignorer qu’on sait (ce quelque chose).

Si on comprend bien Valéry et si on adhère à sa thèse, alors c’est ça la philosophie.

« simple recherche » (???) qui épuiserait la philosophie ; pas au sens de fatiguer mais à celui qui est employé à la pêche : « épuiser le poisson », c’est le récupérer dans l’épuisette, c’est à dire avoir l’essentiel

Ce serait trop simple, car il faut d’abord comprendre la première partie de l’affirmation de Valéry.

Cadrage nécessaire, c’est un problème de « connaissance », c'est-à-dire un de ceux qui ont préoccupé les philosophes, en gros de Socrate, Platon à Hegel. Exemples ; Descartes, dans les « citations » ci-dessus.

C'est-à-dire, jusqu’au moment où Marx a trouvé que la philosophie idéaliste rationaliste marchait sur la tête et qu’il fallait la remettre sur ses pieds, c'est-à-dire replacer au centre l’action, la « praxis »

Recherche des idées

Après l’analyse du sujet, la recherche des idées, dans le sens des dimensions et des délimitations imposées par le libellé de la citation.

L’idée principale peut être résumée ainsi : si nous savions tout ce que nous savons, ce serait ça la philosophie ?

On est renvoyé de problèmes en problèmes avec l’impression de patiner sur place.

Savoir, verbe, c’est vaste : sens, intelligence, Raison, mémoire, culture … posséder, maîtriser …

Savoir, substantif : celui d’un physicien ou d’un biologiste ? Mais on sait que posséder un savoir encyclopédique n’est plus possible. Cela s’apparente trop à un renvoi sans fin de réseaux en réseaux de significations. Il faut se spécialiser, et même dans ce cas, on est obligé de rester en relations avec la totalité du savoir.

Cependant, pratiquement parlant, on peut prétendre savoir « quelque chose », mais avec la réserve précédente, c’est loin d’épuiser la philosophie.

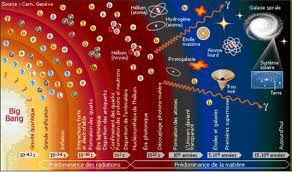

Il reste cependant que sur la base des catégories d’Aristote, le nominalisme a tenté de résoudre le problème de la particularité et de la généralité du réel. Il est vrai que le langage permet un exercice infini de combinaisons. A la condition, cependant, de rester sur un plan formel comme en logique et en mathématiques. Car dès qu’on veut prendre en compte le réel, pas seulement concret mais sous des formules hautement spécialisés, comme au CERN de Genève, on se heurte au moins à une particule irréductible à tout traitement scientifique. Les physiciens l’appellent « particule divine », faute de mieux, car on passe de la philosophie à la théologie ...

Pas facile de suivre Valéry en philosophie comme en poésie.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres